呪いのミイラ

photo credit: Josh (broma) via photopin cc

「旦那、辞めといた方がいいと思いますぜ」

「いや、絶対ここには何かある」

「ここはもう枯れた遺跡、宝なんて残ってませんよ。っと、そこ

右です」

「裏情報でな、玄室の先に隠された通路があるそうだ。そして多く

の同業者がここで消息をたっている、なにかある証拠さ」

「わざわざ危険に飛び込むなんて、トレジャーハンターってのは

物好きですね。次は右です」

「デンジャーとトレジャーは隣合わせなのさ。それに少しでも危険

を減らすためにお前を雇ったんじゃないか。中、詳しいんだろ」

「そりゃ、まあ地元ですからね、遊び場みたいなもんですよ。あ、

右です」

「行方をくらました奴らには情報が足りなかったのさ、ミイラ採り

がミイラになった、ってわけだ。その点、俺には確固たる場所の

特定とそこまでの道案内もある」

「前来た人達も、流石に案内は雇ってましたよ・・・右です」

「あれ、ここって通らなかったか」

「気のせいですよ、ピラミッド内は何処も似てますから・・・

では、先へ進みましょう・・・右です・・・」

Rule&Analysis

まずはここ。

対象年齢『8-99』

ユーモアである。

ミイラがテーマなので8-999くらいでも良いかもしれない。

それはさておき、このゲーム、一見子供向けのようなデザインだが、99歳までと書かれている通り、成人していても十分面白いものになっている。

あそび方もパッケージイラストに描いてある通り(笑)

決してホラーなゲームではない。

まずミイラ役ひとりを選び、残りの人が探検家(という名の盗掘家)になる。

探検家の目的はピラミッドに散らばる5つの財宝を集める(盗み出す)こと。集めなければいけない財宝は、開始時に各々ランダムで決まる。5色あるカードからそれぞれ一枚ずつ引いておくのだ。これが、自分だけ知るノルマといううわけ。ボードを見てわかる通り、5色はピラミッド内に万遍なく散っているので、必ずピラミッド内のほとんどのゾーンには出向かねばならない。一番最初の自分に課せられた5つの宝を集めた人が勝利だ。

ミイラは探検家を捕まえる。タイトルに『呪いの』とあるが、そんな怖いことはしない。捕まえてちょっと玄室に閉じ込めるだけだ。この玄室からはすぐ抜け出せる。意外と寛容なミイラである。

しかし、一応探検家はライフ替わりとなる『アンク』を2~3個持っていて、捕まるたびにミイラに没収される。

ミイラ「もうこんなことしたらあきまへんで。ほれ、アンク出しんしゃい。」

探検家「えろうすんません(ヘコヘコ)」

当然だが、『アンク』が無くなったらミイラの怒りは爆発する。

ミイラ「あ、あんた!3回目やないの!許しまへんでー!!」

探検家「お、おたすけー」

というわけでアンクを失った探検家はピラミッドから追放される。

この「アンク」を一定数集めればミイラ側の勝ちとなる。

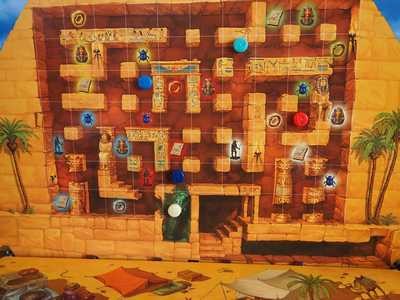

パッケージにあるようにピラミッドのボードを衝立に、ミイラと探検家は向かい合って座る。

しかし両者には大きな違いがある。ミイラからは探検家が見えないのだ。ではどうやって位置を把握するのか

探検家サイド | ミイラサイド

一つ目のヒントとして、探検家は財宝をゲットしたときは、必ずどれを得たかを公表しなければならない。つまりその瞬間はその財宝の位置にいることが分かるのだ。財宝にはセ○ムがついている。

二つ目に、探検家は「移動法の公表」をしなければならない。探検家はサイコロを複数個振って、出た目の中から、1~4マス、または壁まで直進の5種類のどれかを選択する。何を選択したかである程度足取りが推測できる。あれ?サイコロなのに出目は5種?と思うかもしれないが、残りのひとつの出目については後述。

三つ目は「音」。これはルールでもなんでもなくて、まんま「音」。探検家コマは磁石でボードにくっついているのだが、当然ながら真空ではない地球上では、動く音の波が空気を振動させ相手に届いてしまう。これも重要な推測材料。結構どのへんにいるかわかってしまう(笑)。暗い洞窟にすむ生物は視覚が退化し、聴覚が発達すると言うが、まさにミイラさんも同じ状況なのであろう。

この三つ目に関して、慣れてくると探検家は、無駄に音を立てたりして誤魔化し始める。この「音」に関する問題が、このゲームの欠点であるという識者もいるが、私としてはこれも「アナログゲームならでは」の要素として魅力的だと思う。そこまで厳密なゲームをしたいならテレビゲームをやればいいのだ。こっそり移動したいけど音が出てしまう、そんな人間らしい感じがいいではないか。

話は逸れたが、ミイラはこれらのヒントから推測し、探検家と同じマスに入ると、晴れて捕まえることができる。

磁石でボードにくっついていた探検家が・・・

バチーン!!

とミイラの磁石のくっつくのだ。

ミイラ役がボード越しに、この手ごたえを感じた瞬間の快感・・・筆舌に尽くし難い。

最後にそれぞれの移動法について紹介。

まずミイラ。

サイコロひとつ。

出目は、1、1、1、2、2、3。

はっきり言って鈍足である。まあ全身包帯巻きなのでしょうがない。先ほど書いたように、探検家サイコロは複数あって、出目も「4」とか「直進」とかあるのにこれで捕まえられるのか?流石にこれでは、ただでさえ家を荒らされているミイラが可哀そうなので「あるルール」がある。

それは探検家サイコロに関係する。

探検家サイコロはなんと5個。しかも気にいる目が出るまで振り直してもいい。至れり尽くせりのようだが、出目に注目。

出目は、1、2、3、4、直進、そして「ミイラ」。

「ミイラ」の目が出た瞬間にそのサイコロはミイラ側に没収される。そしてミイラはその没収サイコロの個数分を移動力に加えてよいのだ。例えば、3個没収しているときに「3」を出そうものなら一気に6マス進むのである。動きの速いミイラ、想像すると怖い。

探検家プレイヤーが欲しい出目のために、何回もサイコロ振っては「ミイラ」を連発・没収したりすると、同業者プレイヤーから顰蹙を買う。探検家は自分の手番の前に「サイコロ解放」を選択することで、ミイラからサイコロを返してもらえるのだが、その代償としてミイラは「返したサイコロの個数」分だけ移動出来る。そしてまた鈍足になる。

探検家サイドは、どうやって居場所を特定されないか、捕まらないためにどの財宝から攻めるか、など。

ミイラサイドは、いかに居場所を推測するか、誰かに5つ集めさせないためにどう守るか、など。

単純なゲームながら、様々な駆け引きがあり、子どもから大人まで楽しめる名作であることは間違いない。コンポーネントも素晴らしいので、是非とも8歳から99歳まで遊んでほしいゲームである。

週末ボードゲーマーズ

週末ボードゲーマーズ