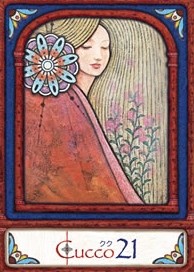

クク21

宵闇迫る頃、獣達は止まり木の賢者の元に集う。

「人間には絶対に挑んではいけません。彼らは力こそありませんが、他の生物を遥かに上回る知恵を持ち、仇なすものもの全てを滅するでしょう。」

「馬と競ってはいけません。強靭な脚を持つ馬は、人間と主従関係にあり、彼らに疾く風の如き歩みを与えます。」

「猫を虐げてはいけません。不吉な数字13を司る獣、害すれば呪いが降りかかるでしょう。」

「道化と戯れてはいけません。彼らは虚構の姿・言動にて、関わったものを必ずや不幸にするでしょう。」

突然、夕暮れの森に銃声が響いた。

獣達は慌てて身を隠し、先ほどまで賢者の居た枝を見た。

しかし既にそこには何の姿も無かった。

ただ、梟の羽ばたきだけが黄昏にこだましていた。

獣達は、彼はミネルヴァの元に帰るのだと悟り、新時代の訪れを確信するのであった。

Rule&Analysis

第二次世界大戦中のイタリア軍を弱体化させたとされる恐るべきゲーム。500年前のフランス発祥とされ、歴史の闇に消えかかった所を、日本のゲーム研究家:草場純氏の手によって現代に甦った、なんとも感慨深いゲームである。

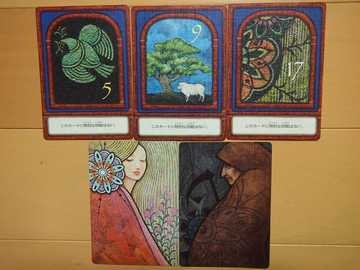

グランペール版の方が原版に近いようだが、こっちはshimが持っているので、敢えてこちらの「Cucco21」を購入した。これはすごろくやさんから発売させており、『Cambio』という遊び方に特化したもの。まあ、こればかりするから特化してていいのだ。ちなみのどちらのバージョンも絵柄は素敵である。

ルール。1枚の手札を替えるか替えないか選択するだけ。以上。

マスターズギャラリーもそうであったが、この類のシンプルなルールは「これで面白いのか」と思わせるのに充分であり、遊んだあとに「これだけなんて面白いんだ」と感嘆させること請け合いである。

全員に一回ずつ右隣の人と手札を交換する機会がある。交換を求められた人は断れない。全員がその機会を終えたら、一斉にオープンし、最低数のカードを持っている人のみ負けになる。3ラウンドまでは罰金制、4ラウンド以降はサバイバルで、最後まで残った人が貯まったチップを総取りする。

特殊なカードも何枚かあり、「20:人間(交換を求めた相手を脱落させる)」「1:道化師(交換で受け取った人は脱落)」といった即死級から、「18:猫(交換を始めた大元の人が脱落)」といったユニークなものある。ちなみに猫を使うときは「にゃあ」と言うことは必須とされる。最強の「21:梟」はそのラウンドを好きなタイミングで強制終了させる。

はっきり言って、戦略や駆け引きの要素は乏しい。運9割だろう。

じゃあ何が楽しいのか?

「配られたカード(運9割)」と「交換するかしないかの選択(ゲームに及ぼせる1割)」によって紡がれた運命を堪能できる点だろう。

「3」を渡したら「2」が来た。

「2」交換してもらったら「道化師」がきた。

「2」を交換できて安心していたら、下家から「にゃあ」。

「道化師」を押し付けようとしたら、隣は「人間」だった。

迷って「5」をキープしてみたら、実は右隣の手札は「道化師」。

そういったドラマが起きる度に盛り上がる。そのカード配布、その交換選択でしか起こり得なかったことだ。

戦略や駆け引きを伴うヘビーゲームは非常に面白いが、その分疲労も溜まる。この『Cucco』や『ラブレター』などは疲れたときに最適と言えよう。ギャンブル性があるので飲み会なんかにもお勧めだ。

もともと「Cucco」はカッコウの意であり、カッコウの性質「托卵」をカードを託す行為に見立てて名付けられたのだとか。

卵と言えばコロンブス。彼はアメリカ大陸を発見した後、お祝いの晩餐会の席で、周囲からの「誰だって行けば見つけられたさ」という皮肉に対しこう答えます。

「あなたはこの卵を立てられますか?」

無理だと言う面々。コロンブスは卵の底の殻を少し割って、文字通りテーブルに立てるとこう続けました。

「何事も最初に行うのが難しいのです」

シンプルなカード、シンプルなルール。もしかしたら自分も作れたかもなんて思ってしまうくらいだが、そう思わせるものほど、類を見ない優れたデザインなのであろう。トランプだってオセロだってそうでしょう?

週末ボードゲーマーズ

週末ボードゲーマーズ