ケルト

まずは数字から

「56」

「0.01」

次は英語で

「Be mine」

「Shamrock」

最後は国名

「フランス」

「アイルランド」

何のことかわかりましたか?

そう、『クローバー』です。

四つ葉のクローバーの発生率は0.01%、ギネス記録は56枚葉、花言葉は「Be mine」、三つ葉の植物の総称は「shamrock」、フランスのモントリオールの市旗でもあり、アイルランドの国花でもある。

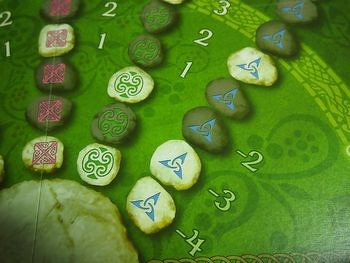

そしてケルト人のお守りでもありました。ケルト文化とは切り離せない巨石文化とクローバー。

でも気を付けてください。

4枚目の葉が意味するものは『幸運』ですが、5枚目の葉が意味するものは…

Rule&Analysis

良作を作り続けてきたクニツィアに初の「大賞」の栄冠をもたらした作品。

五ヶ所のレーンに駒を進めて行き、到達した地点に応じて得点が貰える。進める方法は、手札からそのレーンの色のカードを出すこと。カードは0から10までの数字が振ってある。数字が何の意味を持つかというと、同色2枚目以降は必ず昇順か降順にプレイしなければいけない、という縛りのため。ゲームは誰かの駒が6点以上の場所に5個入った時点で終了。ゲーム展開は早く、終了までは20分くらいだ。

さて大賞を獲る程の面白さはどこか?それは無数に仕込んであるジレンマだ。もはやジレンマ≒ケルトと言っても過言ではない。

1.進むかやめるか

闇雲に全レーンに踏み出すのは得策ではない。レーンは4マス目からがプラス、そこまではなんとマイナスなのだ。見通しの立たない色を進めるには勇気がいる。またゲーム終盤に動き出すと、プラスに辿り着くまでに突然ゲームが終わったりする。

2.出すか我慢か

同色の各カードは、出来ればあまり間を空けたくない。9枚出せれば最終地点には辿り着く。しかし手が揃うまで待っていると不利な所もある。それは道中に落ちているタイルの存在。踏むとオープンされ、効果が適応される。タイルの裏は3種類。

・追加得点

・クローバー(他の駒を1マス進められる)

・願いの石

この願いの石がポイント。これだけ早い者勝ちで、最初にめくった人だけ得られる。これは2個以上持っていないとマイナス点。出遅れる程、石を得る機会が失われていくのだ。最終地点の10点を得ても、石のマイナス点(0個なら-4)で帳消しになってしまう。

3.普通か倍か

持ち駒のひとつは「スーパーひ○しくん」、つまり2倍駒だ。当然より遠くまで行けるレーンに配置したい。早く繰り出したがカードに恵まれず進めない、終盤に万全で繰り出したが奥に行くまでにゲームが終わってしまった、などタイミングが難しいのだ。

このように沢山のジレンマがあり、当然ながら答えはない。ゲーム中いつでも悶々とすること請け合いだ。カードの「巡り運」のウェイトは確かに大きいが、上手く行ったときは超爽快。1戦に時間がそれ程かからないこと、運の要素もそこそこあること、を考慮すると、3ラウンドくらいやって合計するというルールにした方が、バランスはとれるかなと思う。

さて、何をもってクニツィアがこのゲームのテーマを「ケルト」にしたか?残念ながら、私のような凡人には計り知れない。しかし、『無限』や『多様性』を示すと言われるケルトの渦巻模様、これはビブリオスで紹介した『ケルズの書』や『ダロウの書』といった装飾写本にも描かれているのだが、この模様が意味するようにボードゲームにはまだまだ『無限』の可能性があるはず。

これを書いている2014年、クニツィア氏の今後のさらなる名作に期待したい。

週末ボードゲーマーズ

週末ボードゲーマーズ